循環器内科

幅広い循環器疾患に対応できる救急体制

循環器疾患は、待ったなしの緊急の対処が要することが多く、特に急性心筋梗塞、不安定狭心症、急性心不全、重症不整脈、解離性大動脈瘤、急性肺血栓塞栓症などは、発症後、数時間以内に適切な初期治療を行えるかどうか生死を分けます。

当施設では、循環器内科と心臓血管外科が緊密に連携し、心臓血管センターを設置しております。

24時間365日を目指し、緊急カテーテル治療から外科的緊急手術まで、幅広く循環器疾患に対応できるように、救急体制を整えます。

高い専門的知識と技能

当院は日本循環器学会と日本心血管インターベンション学会の指定研修施設として認定いただいており、カテーテルをはじめとした医療現場にあっては、十分な科学的な裏付けがなされている(エビデンス:evidence-based medicine)適切な治療を、安全に提供するように努めて参ります。近年の循環器治療において、技術革新が目覚ましい領域として注目されているのが、不整脈領域や心不全に対するカテーテル治療です。具体的には、カテーテルアブレーションとデバイス植込み(ペースメーカーや植えこみ型除細動器など)になります。当院では、これらの治療に関しても妥協することなく、高い専門的知識と技能をもって、最善の医療を提供してまいります。

| 【施設認定】 | 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |

| 日本心血管インターベンション治療学会研修施設 | |

| ロータブレーター施行認定施設 | |

| ICD/CRT/CRTD植込み認定施設 | |

| リードレスペースメーカー植込み認定施設 |

主な疾患と治療

幅広い専門知識・技術で最新デバイスを駆使し 偏りのない最善の治療にチームワークで取り組みます

1 虚血性心疾患

心臓の血管が狭くなる、もしくは詰まってしまい、心臓の筋肉への血流が遮断される病気を虚血性心疾患といいます。血管の狭窄により血流が低下した状態にとどまっている病態を「狭心症」といい、血管が完全に閉塞し、心臓の細胞が壊死してしまった状態を「心筋梗塞」といいます。通常は、狭心症の経過を経て心筋梗塞になることがほとんどです。心筋梗塞は依然として致死率の高い恐ろしい病気ではありますが、早期に病院に搬送いただき、適切に治療が行われた場合には90%以上の方が元気に退院することができます。

急性心筋梗塞と不安定狭心症は、待ったなしの緊急対処を要します。当院では24時間体制で緊急カテーテル治療を実施できるように努めております。新規に胸部症状が出てきた場合や、安静時に出現する胸痛、次第に胸部症状が増悪してくるものを、不安定狭心症と呼び、心筋梗塞に移行する可能性が高い危険な病態です。速やかな治療介入を要しますので、躊躇せずに早めに受診してください。

狭心症の痛みの感じ方や表現は様々であり、胸部以外にも、のど、みぞおち、左肩〜左腕、下あごなどに痛み・違和感などを訴える場合もあります。冠動脈疾患の危険因子は高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙、高齢、メタボリックシンドローム、動脈硬化の家族歴、などが挙げられます。

当てはまる方で上記のような症状に心当たりのある方には受診をお勧めします。

冠動脈カテーテルインターベンション

狭心症の場合には、病状に応じて、血管を広げ、血流を改善する、カテーテル治療(経皮的冠動脈形成術:PCI)をご提案いたします。

この判断にあたっては、冠動脈の見た目の狭窄度だけで治療方針を決めるのではなく、近年で最も科学的妥当性を証明されているFFR/iFRという指標を積極的に使用しております。

結果としてPCIの総数は減少する可能性があっても、真に治療が必要な方にのみカテーテル治療を実施します。

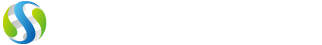

実際の治療にあたっては、一般的なバルーン拡張やステント留置のみならず、通常治療困難が予測される高度石灰化病変に対しては、高速回転式アテレクトミー(ロータブレーター)やOrbital アテレクトミーシステム(Diamond back360)、方向性粥腫切除術(DCA)などの専門的技術を要するデバルキングデバイスを駆使し、妥協しない医療を提供いたします。

2 心不全について

心不全とは、「全身に血液を送るポンプである心臓の機能が不十分な状態」を指します。主要臓器の酸素需要量に見合うだけの血液量を十分に拍出できない状態になることで、息切れやむくみ、倦怠感などで始まり、徐々に増悪し、生命を縮めてしまう病気です。

心臓機能が悪化する要因は、多岐に渡りますが、代表的なものとしては、高血圧、心臓の栄養血管の血流障害(虚血性心疾患:狭心症や心筋梗塞)、心臓内の弁の障害(心臓弁膜症)、先天的な心臓障害(先天性心疾患)、心臓の筋肉自体の異常(心筋症)、脈が乱れる疾患(不整脈)が挙げられます。

心不全の5年生存率は50%と決して良いものではありません。高齢化を迎えている我が国では、心不全の患者さんは今後も爆発的に増え続けていくと推測されております。

スピーディーで細やかなチーム医療

急性心不全は専門医による適切な初期対応が、生死を分ける状態です。当院では、十分なトレーニングを受けた、循環器専門医、看護師、臨床工学技士、放射線技師たちが、スピーディーで細やかな連携を取り、急性心不全の患者さんに最善の救急医療を提供できるように全力を尽くしております。

多くの患者さんは一命を取り留めていただき、その後は「心不全の原因となる病気の治療」と「おくすりの治療」に進みます。「おくすりの治療」としては、具体的には「体から水分を取り除く薬(利尿薬)」と「心臓を守る薬(心保護薬)」の両者を使うことが一般的です。心保護薬としては、現在、科学的に有効性(エビデンス)が証明されている薬剤がいくつかあります。それぞれの病態に合わせ安全かつ適切に導入、継続服薬ができるように、医師、薬剤師、看護師が一体となり、服薬管理いたします。

専任理学療法士による心臓リハビリテーション

当院では循環器学会認定専門医の指導のもと、心臓リハビリテーションを専任とする8名の理学療法士(うち専従の心臓リハビリテーション指導士2名)が心不全の患者さんのリハビリテーションに従事しております。

心不全急性期より早期のアプローチを開始します。ベッド上での呼吸訓練や軽い運動から開始し、薬を飲むだけでは得られない、からだのコンディション向上に努めます。そして症状の安定を確認しつつ、少しずつ運動量を増やしたり、歩く距離を伸ばしたりして、もとの日常生活に近づけていきます。

退院に向けた支援

退院を迎えるまでには、患者さんの退院後の生活まで見据えた生活指導を心がけ、理学療法士による適切な運動指導に加え、看護師によるパンフレットを用いた日常生活指導、栄養士による家庭に合わせた栄養指導、薬剤師による具体的な内服指導、といった他職種の医療専門職チームで退院時指導を行い、総合的に心不全に対する治療、予防に努めています。

3 不整脈

脈が速い、遅い、乱れるなどの、リズムの異常を呈する状態を「不整脈」と呼び、一般的な症状としては、動悸、息切れ、ふらつき、になりますが、様々な愁訴を呈します。脈が極端に遅くなると、心臓から送り出される血液が不足し、全身主に脳に行く血液量が不足し、ふらつきやひどい場合には意識を失うことがあります。逆に、脈が早すぎた場合にも、心臓が空うちの状態となることで、十分な血液を送り出すことができなくなり、心不全などを合併することがあります。治療の必要がないものから、急ぎ治療を要するものまで幅広く、まずは状況を見極めるのが不整脈治療の第一歩です。また、たとえ症状が軽度であったとしても、心房細動という代表的な不整脈では、脈の不整が初期症状で、脳梗塞の原因となりうることもあります。セルフチェックはもちろんのこと、異常を感じた場合には、早めの受診が重要です。最近では、家庭で簡易に心電図を測定できる、携帯心電計やスマートフォンを利用したアプリ、デジタル腕時計といった心拍数を測定できるもので簡単に脈をとることもできます。ぜひお気軽にご相談に受診してください。

カテーテルアブレーション治療

カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)という治療で、不整脈の原因となる心筋の一部分に火傷の痕をつけることで、余分な心筋の電気信号を途絶するというものです。

従来、心房細動を含め不整脈といえば薬を飲んで治すということが当たり前でしたが、不整脈に対する薬は副作用があることや、だんだん効かなくなってくることが知られています。

根本的に心房細動に治療アプローチするのがカテーテルアブレーションです。長所と短所がありますが、うまく使い分けることで心房細動を3泊4日程度の入院で根本的に治すことが可能になってきています。治療時間は2~3時間程度で、眠っている間に治療することができ、なるべく治療中の苦痛がないように努力しています。カテーテルアブレーションは、心房細動以外にも、心房粗動、心房頻拍、発作性上室性頻拍、WPW症候群、期外収縮、心室頻拍、などといった様々な不整脈に対しても適応があります。治療に関して、ご不安や説明をお求めの方は、ぜひ気軽に外来を受診してください。

ペースメーカー治療

脈が遅くなることを徐脈と呼びます。極端に脈が遅くなると、心臓から送り出される血液が不足し全身に行く血液量が不足し、脳血流低下による眩暈や失神(意識を失う)や、心不全を起こしてしまいます。脈の数を正常に戻すために用いられるのがペースメーカー植え込みで、電気刺激によって脈拍を調節し症状を改善させます。以前は、ペースメーカーの大きな欠点が「MRIを撮れない」でしたが、現在は条件付きで、MRI撮像可能なデバイスが主流となっております。本体も小型化され寿命も長いものが使えるようになりました。

また、当院では「遠隔モニタリング」というものを導入し、自宅にいながらにして、ペースメーカーのチェックが可能となり、異常が早期発見できるシステムにも対応しております。

植込み型除細動器、心臓再同期療法 ~心不全の治療もできる新しいデバイス~

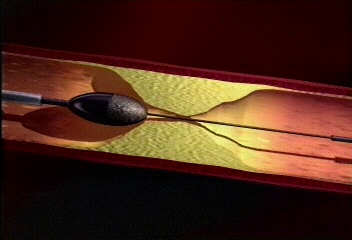

一瞬で命を奪う致死的不整脈に対してAED(体外式徐細動器)が知られ、広く普及しております。このような致死的不整脈を持病として持っておられる患者さんに対して、究極的な治療となるのがICDと呼ばれる「植え込み型除細動器」です。さらに、心不全自体を治療するペースメーカーとして植え込まれるデバイスが、CRT(心臓再同期療法)という機械です

植え込み型除細動器(ICD)

心臓再同期療法(CRT)

当院では、これらの高度な機能を有したペースメーカー関連デバイスの植え込みにも対応しておりますので、疑問などありましたら、是非、外来担当医にご相談ください。

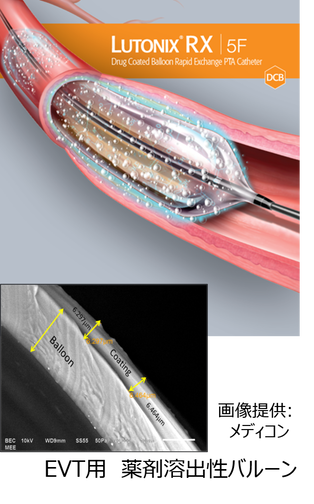

4 閉塞性動脈硬化症について

下肢閉塞性動脈硬化症は、喫煙習慣、高血圧、糖尿病などいった動脈硬化を背景に、足の動脈血流が障害される病気です。初期には「間欠性跛行」と呼ばれる、歩行時に足がだるくなる、ふくらはぎがつっぱる、しびれるといった症状があり、休むと楽になる、といった特徴があります。病状が進行すると、安静時疼痛や、足にできた傷が治らない、ずっと赤く腫れている、指先やかかとが黒くなる、という「重症下肢虚血」の状態に悪化します。重症下肢虚血は緊急性の高い状態で、足や足趾の切断になる危険性があります。このような症状を有する方は、早急に受診いただき、検査と治療を受けるようお願いします。

通常のバルーン拡張で、広がらない石灰化という硬い病変の場合は、クロッサー(CROSSER)というカテーテルを用います。先端が削岩機のように毎秒何万回も振動することで、石灰化病変を破砕し、病変部を拡張します。

このように血管内治療が進歩し、適応が広がっている一方で、残念ながら全ての患者さんにベストの治療とはいえません。当院では、外科的バイパス術と血管内治療の両方を行っております。心臓血管外科スタッフと相談し、必要に応じては、両方の治療の組み合わせ(ハイブリッド)治療も提供いたします。安心して、ご受診ください。

症例数(2022年度)

| ■年間検査/治療件数 | ※JROADデータより |

| 2022年 (*6〜9月は実質診療停止) |

|

| CAG(冠動脈造影検査) | 612 / 年 |

| 心不全入院 | 201 / 年 |

| PCI (冠動脈カテーテルインターベンション) |

308 / 年(うち急性心筋梗塞に対する治療50件) |

| アブレーション | 43 / 年 (2023/10月より開始) |

| デバイス植込み | 35 / 年 |

| 冠動脈CT | 398 / 年 |

担当医表

| 【午前のみ】 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 初診 | 山﨑 | 生冨 | 野村 | 生冨 | 野村 | 第1・4・5:野村 第2・3 :山﨑 |

| 再診 | 山﨑 | 生冨[不整脈専門] 中村 |

中村 野村 |

生冨[不整脈専門] | 野村 | (予約制)生冨 中村 |

| ペースメーカー外来 | 第3:中村 | 第2・3:中村 生冨※ |

医師紹介

生冨 公康(診療部長)

-

- 専門分野

- 虚血性心疾患、不整脈、デバイス治療

- 資格等

-

日本内科学会認定総合内科専門医

日本循環器学会認定専門医

日本心血管インターベンション治療学会専門医

日本不整脈心電学会認定専門医

ICD/CRT植込み登録医

HIS束ペーシング植込み資格

浅大腿動脈ステントグラフト実施医

山﨑 正雄(部長、心臓血管センター副センター長)

-

- 専門分野

- 虚血性心疾患

インターベンション治療(心血管、末梢動脈) - 資格等

-

日本内科学会総合内科専門医

日本循環器学会専門医

日本心血管インターベンション治療学会専門医・指導医

中村 仁(部長)

-

- 専門分野

- 虚血性心疾患

- 資格等

野村 秀仁(副部長)

-

- 専門分野

- 虚血性心疾患

インターベンション治療(心血管、末梢動脈) - 資格等

-

日本内科学会認定内科医

日本循環器内科専門医

日本心血管インターベンション治療学会認定医

ICD/CRT植込み登録医

河合 良樹(医員)

-

- 専門分野

- 資格等